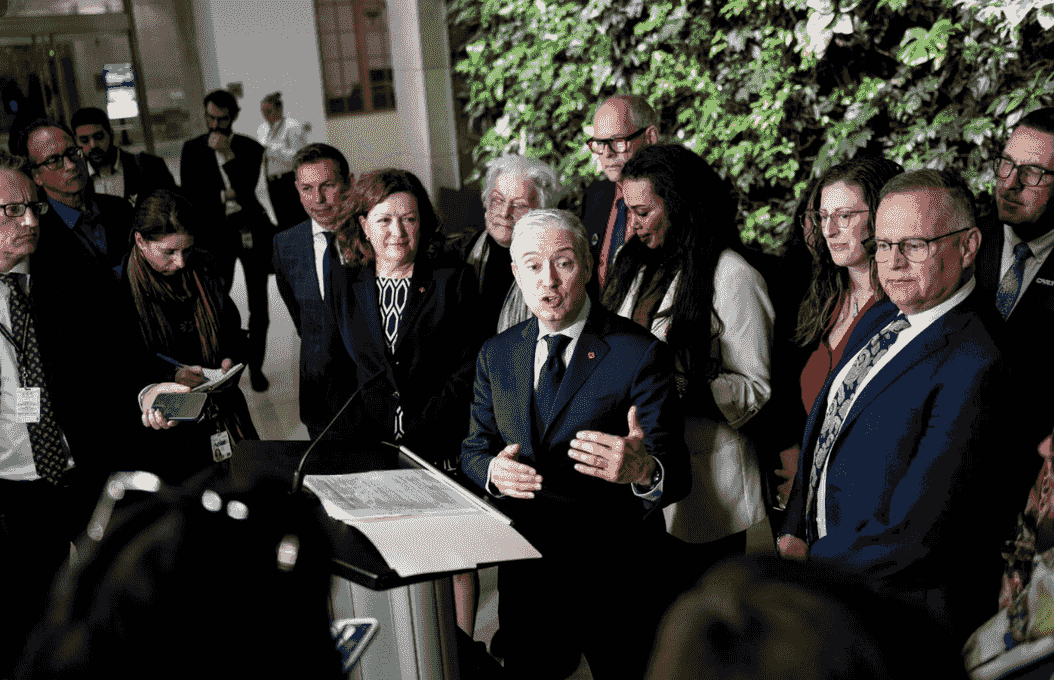

“Buy Canada”運動:重塑國家信心的政治信號

加拿大總理馬克·卡尼(Mark Carney)上月高調啟動“Buy Canada(買加拿大貨)”運動,呼籲政府與企業優先采購本國產品,推動國家供應鏈回流。這項政策被視為卡尼政府版的“經濟民族主義”宣言,目標是讓加拿大成為“G7中最強的經濟體”。在全球貿易保護主義抬頭、美國重啟關稅壁壘的背景下,卡尼試圖以“自給自足”的經濟戰略重塑國內製造與投資信心。

經濟下行壓力加劇,出口疲軟成最大挑戰

然而現實並不樂觀。最新數據顯示,加拿大第二季度經濟意外萎縮,出口較第一季度下降7.5%。能源、汽車與礦產領域受美國關稅政策衝擊尤為嚴重。盡管政府推出刺激方案,企業投資和生產活動仍顯謹慎。分析人士指出,“買加拿大貨”雖具象征意義,但短期內難以逆轉貿易依賴和產業空心化的結構性問題。

重大項目辦公室成立,加速審批吸引資本

為推動投資回流,加拿大政府已成立“重大項目辦公室”(Major Projects Office),以加快大型基礎設施項目的審批流程,鼓勵養老金和私人資本參與國內建設。與此同時,渥太華還計劃降低市政公用事業的公有製門檻,從原先90%的限製下調,允許更多私人投資介入。這被視為為養老金資金“回流國內”鋪路的關鍵一步。

專家:民族經濟戰略需謹防“政策過熱”

經濟學家警告,“Buy Canada”若缺乏競爭機製與創新支持,可能導致資源錯配和成本上升。前央行副行長保羅·博德裏(Paul Beaudry)指出,政府在引導資金回流國內時,應以激勵為主,而非強製,否則易滋生“裙帶資本主義”,削弱長期效率。一些基金經理也擔心,政治壓力可能迫使養老金偏離“收益最大化”原則。

民眾期待實效:愛國消費能否帶來真實紅利?

從消費者角度看,“買加拿大貨”在民間獲得一定共鳴。民調顯示,超過六成加拿大人願意為國產產品支付略高價格,以支持本地經濟。但市場專家提醒,單靠口號難以持續推動增長,真正的關鍵在於提高生產率與企業競爭力。隻有當“Buy Canada”從口號變為係統性產業政策,才能讓愛國情懷轉化為經濟動力。

結語:民族主義經濟實驗,成敗仍未可知

卡尼政府的“買加拿大貨”運動,既是一場經濟自救,也是一場信心重建。它能否帶動投資回流、提振就業,還需時間驗證。面對外部關稅壓力與內部增長疲軟,加拿大正處於選擇的十字路口——是打造獨立強韌的經濟體係,還是陷入保護主義的幻覺?答案,取決於未來數季的增長曲線與政策執行力。

來源:Canada tells pension funds to invest at home in age of ‘economic nationalism’