加拿大選民將於4月28日投票,選出新一屆聯邦政府。本次選舉在國際貿易衝突、經濟不確定性以及美國總統唐納德·特朗普提出的吞並威脅背景下展開,但住房可負擔性問題依然是選民關注的重點之一。

圖片來源:Spencer Colby

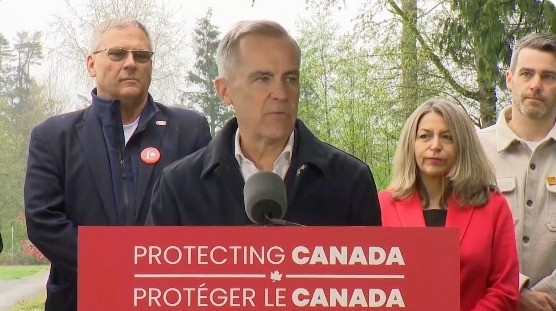

如果保守黨領袖皮埃爾·博勵治(Pierre Poilievre)勝選,將結束自由黨自2015年執政以來近十年的統治;若自由黨領袖馬克·卡尼(Mark Carney)成功留任,自由黨將繼續掌權,由這位資深經濟學家領導加拿大應對未來的不確定挑戰。

無論誰勝出,新政府都將面臨來自華盛頓的壓力。特朗普政府對加拿大主權的質疑以及對北美貿易格局的挑戰,使加美關係進入高度不穩定時期。同時,國內生活成本持續攀升,也讓加拿大民眾期待新政府迅速采取有效措施。

選戰異常激烈,除自由黨與保守黨外,新民主黨(NDP)、魁人政團(Bloc Québécois)及綠黨(Green Party)也在為生存而奮戰。本次大選提前投票人數達730萬人,創下曆史新高,顯示出選民的高度參與熱情。

今年年初,自由黨前領袖賈斯廷·特魯多因內外壓力辭職,馬克·卡尼接任自由黨領導後,民調迅速反超保守黨。然而,選前數日雙方差距明顯收窄,形成極為膠著的局面。選舉日當天,美國總統特朗普在社交平台上發表言論,祝願加拿大人民好運,但再次提及希望加拿大成為美國第51個州,進一步加劇加美關係的不確定性。

專家指出,加拿大選舉采取議席製,實際結果不僅取決於總得票數,還取決於具體選區的贏取情況。近兩次聯邦大選中,雖然保守黨得票數領先,但自由黨最終贏得更多議席組建政府。因此,即便選前民調顯示支持率接近,實際結果仍充滿變數。分析人士還警告,新總理無論是誰,都可能面對加東、加西地區政治分裂加劇的局面。此外,支持率不足5%的小黨如新民主黨、魁人政團和綠黨也面臨失去席位的風險。

圖片來源:Christopher Katsarov

兩位主要競爭者,馬克·卡尼與皮埃爾·博勵治,均曾在史蒂芬·哈珀政府時期任職。卡尼曾任加拿大央行與英國央行行長,領導國家渡過2008年金融危機,並成功應對英國脫歐帶來的衝擊。他也曾在特魯多政府擔任經濟顧問,是全球知名的金融專家。而博勵治自2004年起進入國會,在哈珀政府中擔任部長,近年來因支持2022年“自由車隊”抗議活動而聲名大噪,成功凝聚了對自由黨不滿的民眾基礎。在競選中,保守黨試圖將卡尼描繪成特魯多政策的延續者,指責其缺乏對民生問題的實質改革。而自由黨則將博勵治定位為民粹主義者,缺乏應對特朗普及全球經濟挑戰的國際經驗。

在領導人辯論中,博勵治質問選民:“你們的生活成本比十年前更好了嗎?是否要繼續讓自由黨掌權?”而卡尼則回應稱:“當前是需要經驗而非實驗的時代。面對危機,加拿大需要有能力管理預算、經濟與衝突的領導人。”

兩人均出生於阿爾伯塔省,目前分別在渥太華地區的Carleton和Nepean選區參選。值得注意的是,如果卡尼勝選,他將成為加拿大史上首位未通過民選進入國會就直接擔任總理的人。

文章來源:https://www.cp24.com/news/canada/2025/04/28/liberals-and-conservatives-in-race-to-finish-line-on-election-day/