馬克·卡尼(Mark Carney)上任後推出的首份聯邦預算,被稱為“重塑加拿大經濟命脈”的行動綱領。其中,住房被列為經濟複興的核心領域,與基礎設施、國防、AI 並列為戰略投資重點。雖然預算的總體基調是“產業轉型”與“財政瘦身”,但其中多項政策會在未來兩三年內,深刻影響加拿大的房價與租金趨勢。從人口政策的收緊,到新建住房資金的投放,再到地方基礎設施的加速建設,這一係列動作正在悄然改變加拿大樓市的供需結構。

人口與需求:移民收緊,短期租金壓力緩解

預算顯示,未來三年加拿大的移民政策將明顯收緊,尤其是臨時居民(工簽、學簽)規模將削減約 50%。這一調整是對近兩年“租房危機”最直接的回應。由於臨時居民占城市租房需求的相當比例,特別是在多倫多、溫哥華、滑鐵盧等高校密集城市,短期內這一政策將帶來租賃需求的緩釋效應。租金的上漲速度有望從目前的年增 8%–10% 放緩至 3%–5%。但這種緩解並非意味著市場轉冷。中長期來看,聯邦政府仍維持每年約 38 萬永久居民的移民目標,且新增移民結構將更加傾向於技術工人與高收入職業群體,這意味著核心城市自住型和改善型需求依舊堅挺。

供給側改革:加速可負擔住房建設

預算中最引人注目的舉措是成立“建造加拿大住房局”(Build Canada Homes),並承諾撥款 130 億加元啟動資金,用於加速可負擔與中等價位住房建設。政府目標是通過模塊化建築、聯邦土地釋放和簡化審批流程,在三到五年內顯著擴大中低價房源的供給。這一係列政策如果真正落實,將對核心都市圈的房價形成“結構性降溫”:並非壓低所有房價,而是讓中低價段房源的供給增加,防止價格過快上行。同時,這種供給擴容也可能讓部分投資性購房需求回歸理性,減少因“稀缺預期”造成的溢價。

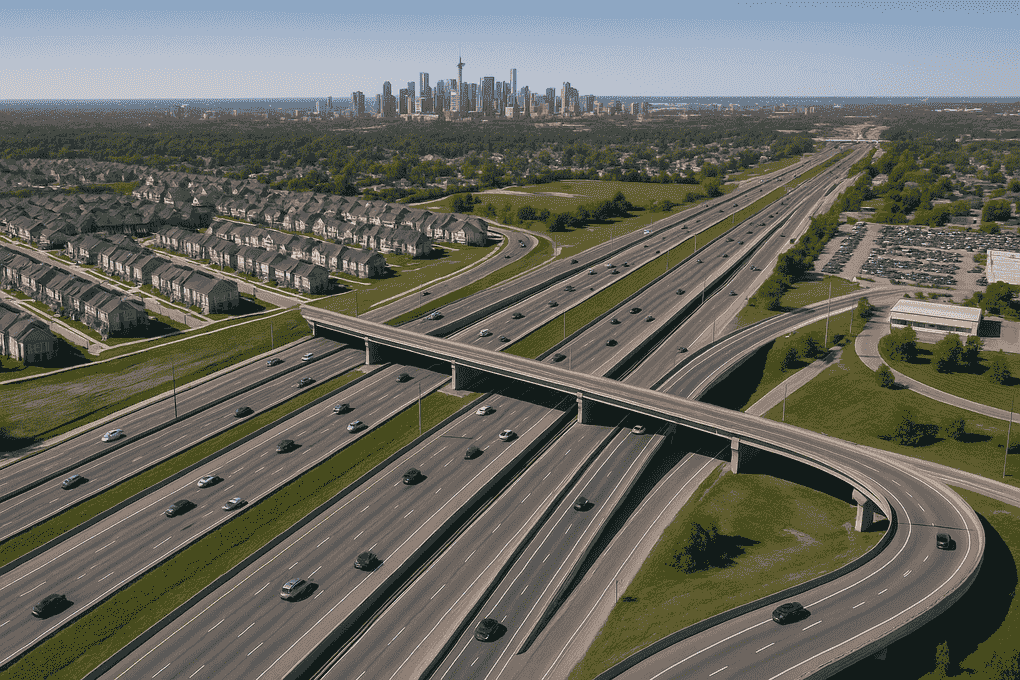

基礎設施投資:間接抬升房產價值

預算新增的 “強社區建設基金”,雖然主要定位在交通、港口、學校與醫院等基礎設施,但這些項目一旦落地,將顯著改善區域宜居性,從而提升沿線房產價值。尤其是在大多倫多地區(GTA)和魁北克走廊,新增的交通幹線、地鐵延伸與社區服務中心,將帶來“區域再估值”效應。換言之,基礎設施投資並不會直接壓低房價,反而會推動“地段溢價”的重新洗牌,使部分外圍城市如 Whitby、Milton、Stouffville 等因通勤改善而迎來價格回補。

財政與利率環境:房貸利率下行有限,價格波動趨緩

盡管預算強調赤字控製,但五年內仍將維持約 780 億加元的財政赤字,這意味著國債供給將繼續偏高。市場普遍預期長期債券收益率難以迅速下降,這會讓房貸利率保持在較高區間。高利率環境將繼續抑製短期房價的快速反彈,尤其是高杠杆購房者的入場節奏將放緩。然而,從中長期來看,如果預算刺激的產業與基建投資帶來更強的就業與收入增長,居民的還貸能力會隨之提升,房價將從“利率主導”轉向“收入主導”的平衡階段,價格波動幅度趨於收斂。

租賃市場:由“全面緊張”轉向“分層緊張”

臨時居民削減、可負擔住房擴建與租賃市場激勵政策疊加後,加拿大的租房市場將逐步從“全面緊張”轉為“分層緊張”。市中心與地鐵沿線的高端公寓租金依舊堅挺,但學生公寓、小戶型和合租市場的競爭將明顯緩解。部分城市可能在 2026 年前後出現租金增速回落甚至階段性持平的情況。不過,由於工資上漲與城市化趨勢不改,整體租金水平仍將保持剛性上升,隻是節奏更可控。

區域分化:核心城市穩定,衛星城迎補漲

綜合預算的多項政策可預見,未來三年房價走勢將出現明顯的“區域分化”。多倫多與溫哥華等核心城市由於金融與高科技產業支撐,房價將維持穩中緩漲態勢;而渥太華、哈密爾頓、倫敦、基奇納等二線城市則可能在基礎設施建設加速與人口轉移的帶動下迎來新一輪補漲。政府通過財政支出與基建拉動就業的模式,實際上是在“重繪房價地圖”,讓增長更平均、投機更受限。

卡尼政府的預算對房市的影響,不在於短期能否讓價格“降溫”,而在於長期能否讓市場回歸平衡。它在收緊需求、擴大供給、優化區域的同時,也在重塑加拿大房地產的底層邏輯:從“價格博弈”走向“結構修複”。未來兩年,房市可能不再是單一曲線的漲跌故事,而是一場關於人口、財政與區域的再分配。房價不會暴跌,但也難再暴漲;租金不會崩塌,卻有望從失控中回到可承受區間。換句話說,聯邦預算的真正目標不是壓低房價,而是重建信心——讓住房重新成為經濟的支點,而不是焦慮的源頭。

房大師原創內容