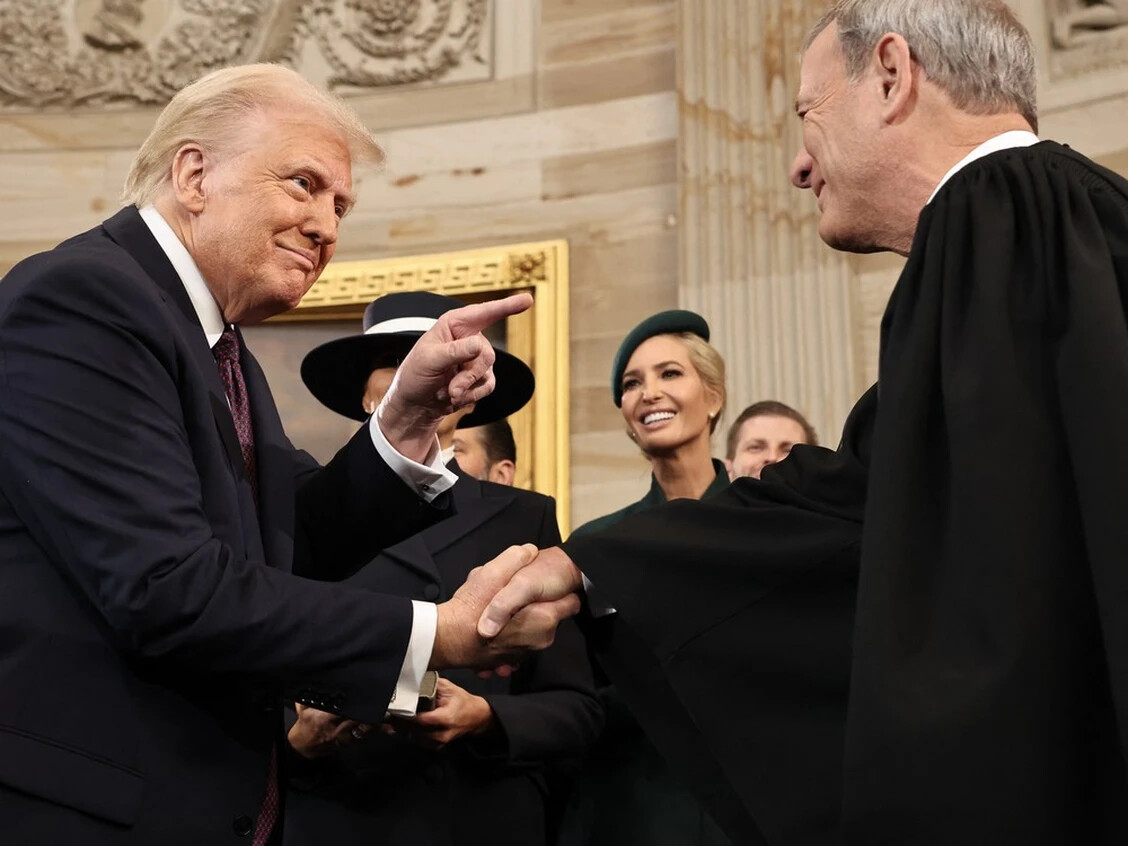

马克·卡尼(Mark Carney)上任后推出的首份联邦预算,被称为“重塑加拿大经济命脉”的行动纲领。其中,住房被列为经济复兴的核心领域,与基础设施、国防、AI 并列为战略投资重点。虽然预算的总体基调是“产业转型”与“财政瘦身”,但其中多项政策会在未来两三年内,深刻影响加拿大的房价与租金趋势。从人口政策的收紧,到新建住房资金的投放,再到地方基础设施的加速建设,这一系列动作正在悄然改变加拿大楼市的供需结构。

人口与需求:移民收紧,短期租金压力缓解

预算显示,未来三年加拿大的移民政策将明显收紧,尤其是临时居民(工签、学签)规模将削减约 50%。这一调整是对近两年“租房危机”最直接的回应。由于临时居民占城市租房需求的相当比例,特别是在多伦多、温哥华、滑铁卢等高校密集城市,短期内这一政策将带来租赁需求的缓释效应。租金的上涨速度有望从目前的年增 8%–10% 放缓至 3%–5%。但这种缓解并非意味着市场转冷。中长期来看,联邦政府仍维持每年约 38 万永久居民的移民目标,且新增移民结构将更加倾向于技术工人与高收入职业群体,这意味着核心城市自住型和改善型需求依旧坚挺。

供给侧改革:加速可负担住房建设

预算中最引人注目的举措是成立“建造加拿大住房局”(Build Canada Homes),并承诺拨款 130 亿加元启动资金,用于加速可负担与中等价位住房建设。政府目标是通过模块化建筑、联邦土地释放和简化审批流程,在三到五年内显着扩大中低价房源的供给。这一系列政策如果真正落实,将对核心都市圈的房价形成“结构性降温”:并非压低所有房价,而是让中低价段房源的供给增加,防止价格过快上行。同时,这种供给扩容也可能让部分投资性购房需求回归理性,减少因“稀缺预期”造成的溢价。

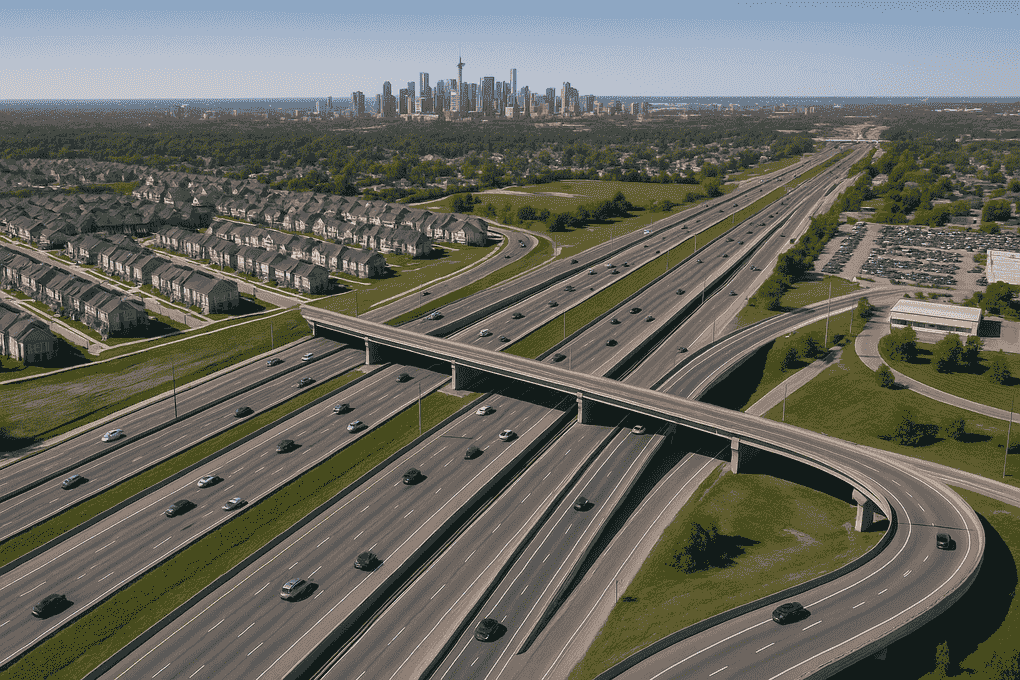

基础设施投资:间接抬升房产价值

预算新增的 “强社区建设基金”,虽然主要定位在交通、港口、学校与医院等基础设施,但这些项目一旦落地,将显着改善区域宜居性,从而提升沿线房产价值。尤其是在大多伦多地区(GTA)和魁北克走廊,新增的交通干线、地铁延伸与社区服务中心,将带来“区域再估值”效应。换言之,基础设施投资并不会直接压低房价,反而会推动“地段溢价”的重新洗牌,使部分外围城市如 Whitby、Milton、Stouffville 等因通勤改善而迎来价格回补。

财政与利率环境:房贷利率下行有限,价格波动趋缓

尽管预算强调赤字控制,但五年内仍将维持约 780 亿加元的财政赤字,这意味着国债供给将继续偏高。市场普遍预期长期债券收益率难以迅速下降,这会让房贷利率保持在较高区间。高利率环境将继续抑制短期房价的快速反弹,尤其是高杠杆购房者的入场节奏将放缓。然而,从中长期来看,如果预算刺激的产业与基建投资带来更强的就业与收入增长,居民的还贷能力会随之提升,房价将从“利率主导”转向“收入主导”的平衡阶段,价格波动幅度趋于收敛。

租赁市场:由“全面紧张”转向“分层紧张”

临时居民削减、可负担住房扩建与租赁市场激励政策叠加后,加拿大的租房市场将逐步从“全面紧张”转为“分层紧张”。市中心与地铁沿线的高端公寓租金依旧坚挺,但学生公寓、小户型和合租市场的竞争将明显缓解。部分城市可能在 2026 年前后出现租金增速回落甚至阶段性持平的情况。不过,由于工资上涨与城市化趋势不改,整体租金水平仍将保持刚性上升,只是节奏更可控。

区域分化:核心城市稳定,卫星城迎补涨

综合预算的多项政策可预见,未来三年房价走势将出现明显的“区域分化”。多伦多与温哥华等核心城市由于金融与高科技产业支撑,房价将维持稳中缓涨态势;而渥太华、哈密尔顿、伦敦、基奇纳等二线城市则可能在基础设施建设加速与人口转移的带动下迎来新一轮补涨。政府通过财政支出与基建拉动就业的模式,实际上是在“重绘房价地图”,让增长更平均、投机更受限。

卡尼政府的预算对房市的影响,不在于短期能否让价格“降温”,而在于长期能否让市场回归平衡。它在收紧需求、扩大供给、优化区域的同时,也在重塑加拿大房地产的底层逻辑:从“价格博弈”走向“结构修复”。未来两年,房市可能不再是单一曲线的涨跌故事,而是一场关于人口、财政与区域的再分配。房价不会暴跌,但也难再暴涨;租金不会崩塌,却有望从失控中回到可承受区间。换句话说,联邦预算的真正目标不是压低房价,而是重建信心——让住房重新成为经济的支点,而不是焦虑的源头。

房大师原创内容